Посёлок Нордвик – загадочный и недоступный.

Заброшенный поселок, о котором так мало информации.

автор: Александр "Ёлкин" Еликов

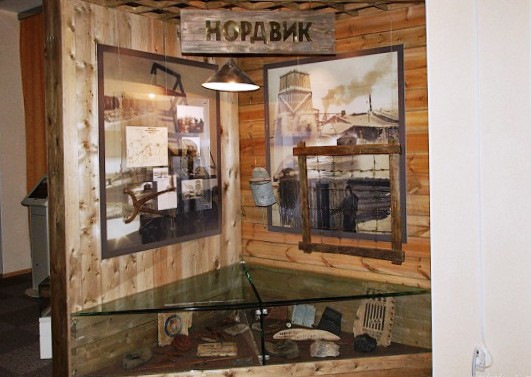

Есть в Таймырском краеведческом музее в Дудинке совсем небольшая экспозиция, посвященная заброшенному посёлку Нордвик. Где на первом плане выставлена непонятная хлипкая конструкция в виде решётки из колючей проволоки. Ну, понятно, один из многочисленных лагерей ГУЛАГа, подумает рядовой посетитель и пройдёт дальше. Так до определённого момента думал и я.

В Хатанге, когда мы ещё только ехали на мыс Челюскин, познакомились с Денисом – водителем Полярной Геологоразведочной Экспедиции. Он поведал нам о том, что прошедшим летом наконец-то осуществил свою мечту – посетил заброшенный посёлок Нордвик, находящийся в северо-западной оконечности одноименной бухты. Рассказал нам, что там когда-то жила и работала его бабушка, а после закрытия посёлка в 1949 году, переехала в Хатангу. Она-то об этом посёлке очень многое ему и рассказывала. Он показал нам фотографии и рассказал, что там с тех пор все практически не тронутое и лежит. (Все летние фотографии, которые будут в тексте, сделаны Денисом во время его поездки туда.)

Заинтересовавшись и немного покопавшись в интернете, я узнал, что никакой это не лагерь ГУЛАГа, а когда-то процветающий и стратегически важный посёлок Северного морского пути, который начал активно развиваться с 1920-ых годов. Корабли в те времена в качестве топлива использовали уголь.

"...Уголь не лучшее топливо для судов Северного морского пути. Нефть была бы гораздо экономичнее. Ее теплотворная способность почти в полтора раза выше угля, а объем в бункерах на тепловую единицу вдвое меньше. Поэтому сразу возник вопрос о поисках нефти на Сибирском Севере. Сведения о возможном ее нахождении там имелись давно. В 1804 году промышленник Н. С. Бельков сообщал в Якутск, что во время поездок по берегу Ледовитого моря "в Анабарской стороне найдены были мною соль каменная и таковое же масло, названное врачебной управой черной нефтью". Конечно, это сообщение о соли могли относиться к сопке Тус-Тах, так как других выходов каменной соли на поверхность ни в Анабарском, ни в Хатангском районе не было известно. Сопка эта находилась в бухте Нордвик на полуострове Урюнг-Тумус.

Исходя из этих сведений, по моему предложению Арктический институт Главсевморпути принял решение отправить в 1933 году в район бухты Нордвик, — разведочно-буровую экспедицию..."

Н.Н. Урванцев «Таймыр – край мой северный»

Вот так началась история рабочего посёлка Нордвик, который впоследствии разросся почти до шестисот жителей, имел центральное отопление, больницу, метеостанцию, интернат, школу, детский садик и аэродром с регулярным авиасообщением. В посёлке и рядом с ним работали угольная и соляная шахты, морской порт, промыслово-охотничья артель, нефтеразведочная экспедиция, велась добыча гипса, на базе которого был построен цех по изготовлению высокопрочных гипсовых строительных блоков, а так же был глиняный карьер с глиной, пригодной для строительного кирпича, который производили на выстроенном минизаводе.

Вот они, те самые ГАЗ-АА НАТИ-2. Два автомобиля, которые самом начале 1934 года первыми в истории, выехав из бухты Марии Прончищевой, достигли мыса Челюскин, и вернулись своим ходом в Нордвик.

И вот, впитав в себя массу информации об этом заброшенном посёлке, увидев все эти фотографии и узнав столько интересного, мы уже только и думали о том, что в случае удачного возвращения с Таймыра, поедем именно туда. Да, вот так, ехали на мыс Челюскин, а уже мечтали о Нордвике.

И, конечно же, вернувшись в Хатангу, не смогли найти веских доводов, чтобы задержаться там хотя бы на ночь и прошли село, задержавшись там всего лишь на пару часов, чтобы повстречаться с друзьями, да рассказать, что видели на Таймыре.

В Хатанге встретили Рено Дастер, который буквально за неделю до нас приехал туда своим ходом через Якутию.

На север по реке Хатанга уходил приличный зимник, который вёл куда-то на восточное побережье полуострова Таймыр. И мы по этому зимнику очень быстро домчали до Хатангского залива.

Где-то там нам надо было пересекать реку, так как зимник шёл по левому берегу, и уходить на посёлок Сындасско. Но сколько мы не вглядывались, никакого даже снегоходного следа в нужную сторону не уходило, а вся река при входе в залив была сильно заторошена. Прилично углубившись в Хатангский залив, увидели, что в нужном нам направлении начались живые трещины, которые многозначительно парили, и было принято решение возвращаться и пересекать реку немного выше, а потом искать проход вдоль южного берега залива. От этого места до посёлка оставалось ещё около 60-70 километров целины. Да, наконец-то снова абсолютная целина – самое любимое и интересное, что может быть на маршруте во время движения. Снова надо работать головой, снова стратегия, поиск проходов, работа с картой.

И вот движемся мы совершенно одни, вокруг ни следочка, и вдруг видим интересную картину:

Вот таким нехитрым способом жители посёлка Сындасско добывают уголь. Того угля, который субсидируется государством и завозится в летнюю навигацию, хватает только до Нового года. И, начиная с середины зимы, людям приходится выживать и самим себя обеспечивать. Причем работают небольшой артелью — кто-то рубит, кто-то развозит по домам руду на снегоходах. Судя по всему, существует какая-то договорённость среди жителей, потому что эти работы ведутся явно не за зарплату, а углём нужно обеспечивать абсолютно весь посёлок, в котором проживает около пятисот жителей.

При нашем появлении, работа на какое-то время встала. Не каждый день здесь ездят легковые машины. И нас тут же пригласили в гости.

Вот эта девушка прожила 5 лет в Санкт-Петербурге, и успешно закончила Педагогический университет имени А.И. Герцена. Но шумный город ей совсем не понравился, и, затосковав по родному посёлку, не раздумывая, вернулась в него. Пока работает воспитателем в детском саду, со временем надеется перейти работать учителем в школу. И это не единичный случай. Мы в тех краях не раз встречали молодёжь, которые, отучившись в Москве, Санкт-Петербурге или Красноярске, не задумываясь, возвращались обратно в свои посёлки.

А потом буквально с рук на руки мы были переданы Нине Николаевне – главе посёлка. А потом еще ходили в гости за сувенирами к местным рукодельницам. Выехать из гостеприимного Сындасско получилось только глубокой ночью. По обыкновению и устоявшейся традиции, мы стараемся не оставаться на ночь в гостях или гостиницах, а ночуем в машине, чтобы на утро с рассветом продолжить путь, тем самым очень здорово выигрывая по времени во время утренних сборов.

В 70-ти километрах на север от Сындасско находится заброшенный в начале 90-ых посёлок Косистый — бывшая военная база, основанная в 1939 году. Здесь располагались войска ПВО, имелись радиорелейные подразделения и авиация. Аэропорт бетонной полосы не имел, вместо неё использовалась длинная коса, намытая за сотни лет мелкой галькой. Ее укатывали летом, а зимой она смерзалась сама. В одном здании находились промежуточный аэропорт, сельский совет, почта; имелись гостиница, школа; в посёлок по расписанию летали рейсовые АН-2. Так же аэропорт являлся резервным для аэропорта Хатанга.

Не посетить мы его не могли, конечно же.

И как же мы сильно удивились, когда, заехав в заброшенный более 20-ти лет назад посёлок, увидели людей, сидящих на крыше одного из домов. Оказалось, это ещё одна артель из Сындасско. Только эти ребята занимаются добычей стройматериалов. Рассказали, что последний год они увеличили и ускорили вывоз досок и металла, потому что уже в этом году Косистый начнут восстанавливать – в регион пришли Лукойл и Роснефть, судя по всему всерьёз и надолго. Так что, предположу, что со следующего года из Хатанги сюда уже будет проложен полноценный зимник.

Обследовав посёлок Косистый, и выехав обратно на лёд бухты Кожевникова, мы оказались перед трудным выбором. Дело в том, что ни в Хатанге, ни в Сындасско мы так и не смогли узнать какой либо ценной информации о том, какие трудности нас могут ждать по пути на Нордвик. На тот момент не получилось найти ни одного человека, который ездил бы туда зимой. Хоть на чём-нибудь, ну хотя бы на снегоходе. Но, нет, никто ничего не знал про такой способ добраться туда. И теперь мы стояли перед выбором: либо мы пробуем пройти напрямую, через перешеек полуострова Хара-Тумус, либо огибаем полуостров вокруг, что было бы длиннее в несколько раз и тоже не факт, что там можно нормально пройти. Через перешеек были сомнения в том, что из-за тёплой и очень снежной зимы, было очень много мест, где вообще не было наста, а все бугры были завалены толстым слоем снега, а не обдуты ветрами. А если идти вокруг, то была опасность нарваться на открытую воду. Мы вчера уже видели по дороге сюда парящие трещины в Хатангском заливе.

Синяя полоска — наш трек. Посёлок Нордвик находится в верхней части карты — п-ов Урюнг-Тумус. Интересно, что посёлок расположен ровно на 74-ой параллели. Вот прям заезжаешь туда, и на навигаторе загораются цифры 74°00′00″.

Изучив карты, осмотревшись в бинокль по поводу ледовой обстановки в бухте Кожевникова, было принято решение идти напрямик. И план сработал – в бухту Нордвик мы вышли почти по кратчайшему пути. Торошения сильного не было, наст держал, и мы прошли только лишь потоптав снег сначала при выходе на берег, а потом немного и на самом перешейке.

Выйдя в бухту Нордвик, сразу стали смотреть не только налево, по направлению посёлка, но и направо. Ведь в голове уже давно сидел дерзкий план не возвращаться назад почти в Хатангу, откуда потом надо было бы переходить в Якутию стандартным зимником через посёлки Попигай и Юрюнг-Хая. Очень хотелось попробовать прямо из этой бухты, прямо по морю выбраться в Анабарский залив, и сразу же оттуда, минуя Юрюнг-Хая, уйти на Тикси. Позвонив людям, которые когда-то проходили в Анабарский залив с острова Большой Бегичев на снегоходах и вездеходах, получили утвердительный ответ, что там очень сильное торошение, открытая вода, и чтобы мы даже не совались туда. Отлично! Значит, будем пробовать.

В посёлке Нордвик провели половину дня и лазили по нему до полного наступления сумерек.

Мы всё потрогали, покрутили, погладили. Но вот та атмосфера, вся та неприкосновенность, что ли, не позволили нам взять с собой оттуда вообще ничего. Ни камушка, ни штурвала, ни оторвать ни одной таблички.

Раскиданный вокруг слесарки Студебеккер. За решёткой лежит двигатель от него. Удивил разборный поддон с люком.

Сколько не рылся в интернете, так нигде чётко и не написано, что это за пантеон. Находится на солеруднике, и в шахту от него проведены какие-то конструкции, но внутри абсолютно пустой.

В ДЭС установлен огромный американский CLARK. Вообще, в посёлке было и есть много всего американского: были паровозы Plymouth, сейчас встречаются ржавые бочки of California, различное горное оборудование с табличками на английском языке и т.д.

Пожалуй, можно сказать, что северным населённым пунктам в какой-то степени повезло, что они находились на пути следования ленд-лиза в годы войны. Через их аэропорты летели самолёты, и постоянно подсаживались для обслуживания и дозаправки. Старожилы в Норильске рассказывали, что до середины 50-х годов питались ленд-лизовской тушёнкой, например.

Схема переключения передач продублирована на двух языках. Интересно, что англоязычную табличку прикрутили позже. Кстати, что это за автомобиль, у которого в те годы уже был делитель и 6 (шесть!) передач? Мало того, если приглядеться, то алгоритм переключения передач лично меня привёл в ступор. Там точно ничего не напутано?

Возвращались к машине уже с фонариками и в полной темноте, держа в руках фальшфееры и рассуждая, светятся ли у белых медведей глаза в темноте или нет.

Заночевали недалеко от посёлка. А на следующий день, постоянно прижимаясь от нагромождений торосов под самый берег, обогнули бухту, правда, не до конца. Там, где уже пошла ровная вертикальная стена, торосы прижали нас вплотную к обрыву, а под ним шли подряд несколько открытых свежих трещин. Хоть и не больших, но не позволявших идти вдоль них. Да еще над мысом Пакса – оконечностью полуострова Нордвик, который мы и пытались обогнуть, висели густые чёрные тучи – верный признак открытой воды. А в воду нам ну никак не хотелось.

Но мы были бы не мы, если бы двигаясь по бухте вдоль берега, не думали о разных вариантах выхода в Анабарский залив. И к тому моменту, когда пришлось разворачиваться, мы уже знали, что будем пытаться выбраться на берег по примеченной нами ранее речушке, и пытаться резануть полуостров по буграм.

Не без труда поднявшись на довольно крутой и заметённый склон, изрядно поплутав и несколько раз попадая в тупики в виде каньонов с крутыми обрывами, мы уже ближе к вечеру увидели на горизонте лёд Анабарского залива.

Вот так тает (в прямом смысле слова) Якутия. Это не бугры, это провалы земли от растаявшей вечной мерзлоты.

Нам пришлось еще какое-то время не выходить на лёд, а идти по буграм на юг, потому что впадение Анабара в залив было очень сильно заторошено, и местами были видны пятна открытой воды.

А когда вышли на лёд реки, где торосов было гораздо меньше, то там уже было не сложно доехать до гидрометеорологической станции «Анабар», где наш путь по целине и закончился, и откуда дальше уже шёл хоть и еле видимый, но хорошо читаемый след в сторону Тикси.

Самое интересное, что когда ещё петляли по буграм по полуострову Нордвик, и с каждым километром становилось всё более понятно, что на Анабар мы точно выйдем, в голове сидела совсем дурная мысль вообще сразу пересекать Анабарский залив и идти на Тикси прямо по льду моря Лаптевых, а не по реке Уэле, как ходят туда грузовики. Но останавливало два момента: во-первых, мы поставили себе задачу посетить все метеостанции на побережье моря Лаптевых, во-вторых, увидев нагромождения торосов в начале залива, а за ними чёрные тяжелые тучи над открытой водой, проявили слабость, ну или трусость, и не рискнули туда соваться. Хотя, когда упёрлись в торосы уже на реке Анабар, и вынужденно пересекли её на противоположную сторону в направлении мыса Хорго, то видели вполне сносный проход в северном направлении между торосами и берегом.

Уже почти напротив метеостанции, ровно посередине реки наткнулись на утонувший Камаз. На полярке нам рассказали, что на нём ехала семья с грудным ребенком. Мокрые, они еле дошли до метеостанции. Но никто даже не заболел.

Тем не менее, было решено не рисковать. И мы, фактически завершив своё путешествие на Челюскин и Нордвик, которое состояло в основном из полнейшего отрыва от цивилизации, абсолютной целины и нехоженых торосов, финишировали у полярников на метеостанции «Анабар», которая находится в 60-ти километрах севернее посёлка Юрюнг-Хая.

Всё, дальше, куда бы мы ни ехали, везде были следы или обслуживаемые зимники. И именно оттуда началось наше не менее увлекательное путешествие по зимним автодорогам Республики Саха (Якутия).